Je recense ici des articles et ouvrages découverts en 2014.

Les compétences en éducation aux médias – cadre général | CSEM

Le Conseil Supérieur de l’Education aux Médias (CSEM) a notamment pour mission de favoriser l’intégration de l’éducation aux médias ainsi que l’exploitation pédagogique des médias et des technologies de l’information et de la communication (TIC)…

Cadre de compétences basé notamment sur les travaux de T. De Smedt et P. Fastrez :

– DE SMEDT Thierry, « L’insertion scolaire des compétences en littératie médiatique », conférence donnée le 12 février 2011 à Paris (in Site INA-Expert, janvier 2012).

– FASTREZ Pierre, « Quelles compétences le concept de littératie médiatique englobe-t-il ? Une proposition de définition matricielle », in Recherches en communication n°33 : les compétences médiatiques des gens ordinaires (I), Louvain-la-Neuve : Université catholique de Louvain, 2010.

Sur le compte slideshare de ce dernier :

- « La compétence médiatique : du concept à la mesure », le 17/05/2010.

- « Littératie médiatique : quelles compétences ? », le 16/11/2010.

- « De la lecture à la navigation : quelles compétences médiatiques ? », le 06/04/2011.

> Mon article relatif aux compétences en éducation aux médias.

Présentation powerpoint des fiches « éducation aux médias en réseaux » du Conseil Supérieur de l’éducation aux médias, sur le site du CSEM

Présentation synthétique des fiches produites par le Conseil Supérieur de l’éducation aux médias (CSEM) dans le cadre du groupe de travail « médias en réseaux ».

Liens vers les fiches « éducation aux médias en réseaux »

Éducation aux médias en réseaux – brochure – fiches thématiques | CSEM

Place de l’éducation aux médias dans le système éducatif Page sur les enjeux et l’intérêt éducatif de l’éducation aux médias

Apprendre/désapprend

Méthodes et modèles pédagogiques – Le blog de Frédéric Haeuw

« Les inégalités n’ont pas disparu, elles ont juste été repoussées plus loin dans le cursus scolaire »

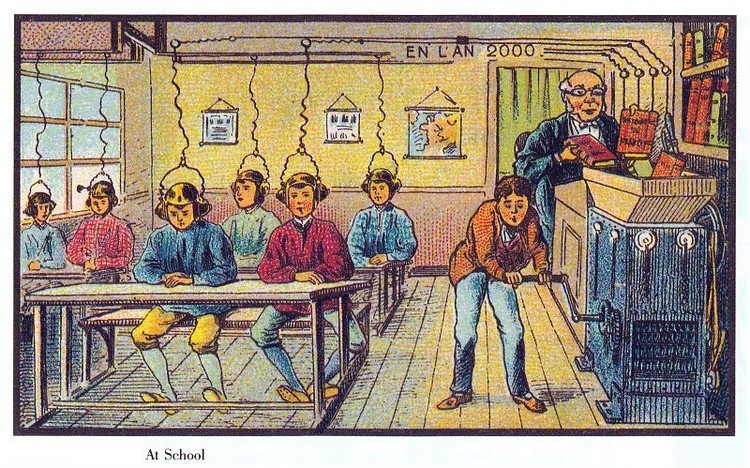

Et si le numérique entrait réellement à l’Ecole ?

Cours magistral (apprendre à disparaître à l’ère de la technique)

Je n’adhère pas à tout ce qui est dit dans cet article (notamment en ce qui concerne certaines généralisations sociétales), mais les questions qu’il soulève semblent fondamentales par rapport à des « nouveaux » paradigmes, a priori et postulats pédagogiques (parfois érigés en dogmes) qui accompagnent les innovations numériques… Entre autres :

- La tension entre l’agitation du « faire » (collectif) et l’invisible du « penser »

- La combinaison prudente & raisonnée de méthodes (pluralisme) plutôt que le rejet ou l’adoption systématiques

- L’importance accordée à la liberté de choix face aux dogmes de tous poils (relatifs aux méthodes et contenus qu’il faudrait absolument adopter ou bannir, par exemple), surtout issus d’une forme de marketing

- La réflexion sur la disparition, le silence, le sens (cf. cet article)

- …

Idem pour la « neutralité » en éducation ? Une neutralité au sens d’un « non-engagement » n’est-elle pas une contradiction flagrante également, si l’on considère que l’enseignement est important par rapport à la démocratie, la citoyenneté, etc. ?

Égalité des chances par l’école : le jeune prof qui défiait Bourdieu

Au-delà des méthodes qui semblent montrer une certaine efficacité – dans une certaine mesure (*) -, tout en réhabilitant la question de la rigueur et de l’exigence, il s’agit de dépasser la stigmatisation et d’aborder « simplement » les jeunes sans a priori figé une fois pour toutes sur ce qu’ils sont ou non, sur ce qu’ils aiment ou non, sur ce qui les motive ou non.

Pas mal de jeunes sont régulièrement réifiés par certains discours, y compris au sein du corps professoral (mais pas seulement).

Cette histoire peut-être un brin romancée a tout de même le mérite de montrer que des étudiants auxquels certains n’auraient pas laissé leur chance peuvent y arriver, et que cela ne dépend pas que de leur initiative… C’est le « pari d’éducabilité », le fait de croire de manière authentique que chaque individu peut apprendre.

(*) La nuance étant dans le fait qu’il ne faut pas tirer de conclusions hâtives quant aux contenus et méthodes mis en place, comme si elles étaient la panacée. Les éléments « moraux » pour juger de ce qui est « bon » en pédagogie sont divers : l’efficacité, le sens (la raison d’être, les enjeux), l’utilité ou encore le plaisir (sachant que d’aucuns éprouvent du plaisir en faisant des maths ; il ne s’agit pas ici d’un plaidoyer pour les « pédagogies ludiques », mais de réhabiliter la notion de plaisir à l’école : pourquoi l’apprentissage devrait-il s’abstenir de prendre en compte ce paramètre ?), etc.

Apprendre à philosopher. Le rôle de la discussion et des formes diversifiées d’écriture, par Michel Tozzi

Nouvelles pratiques de la philosophie : qui interroge qui ?, par Michel Tozzi

Philotozzi | L’apprentissage du Philosopher

L’oral argumentatif en philosophie – Les Cahiers pédagogiques

Note de lecture relative à l’ouvrage de M. Tozzi, sur le site des Cahiers pédagogiques.