« Comment agir ? »

- Sommes-nous libres ou déterminés ?

- Peut-on « bien » agir ? Si oui, comment ? Peut-on faire qu’il y ait plus de « bien » ? Nos actions ont-elles un impact sur le monde ?

John Martin – Fallen Angels (1841)

Sommes-nous libres ou déterminés ?

Liberté, responsabilité et déterminisme(s)

Le déterminisme (en philosophie morale) consiste à dire que des lois extérieures déterminent l’individu, ses actes et ses pensées.

Il s’agit par exemple des lois de la nature (nos actes seraient déterminés biologiquement par notre ADN par exemple) et causalités (modèle « stimulus-réponse » entre autres).

Le destin ou la prédestination (« tout est écrit ») incarnent également une forme de déterminisme, généralement lié à des croyances métaphysiques (instances qui transcendent la physique).

n autre type de déterminisme (social, cette fois) met l’accent sur les aliénations, caractérisé par le contrôle d’un système dominant sur des individus. A ce sujet, cf. Marx, Bourdieu ; Marcuse, Adorno et Horkheimer (Ecole de Francfort)…

D’autres déterminismes sont illustrés dans des œuvres contemporaines comme Matrix ou encore les Sim’s.

Ces déterminismes se caractérisent par l’hétéronomie.

Dans un dictionnaire (ici, le , la liberté est définie en général par la négative : « état de celui, de ce qui n’est pas soumis à une ou des contrainte(s) externe(s) ». En ce sens, la liberté correspond en quelque sorte à l’absence de règle, d’obligation.

Nous proposons ici une approche de la liberté entendue comme synonyme d’autonomie : « l’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite est liberté » (. L’être humain a le choix authentique (notions de libre-arbitre, de choix…) de se déterminer lui-même.

Essentialisme et existentialisme

Voir aussi : Qu’est-ce que l’existentialisme ? (2018)

L’essentialisme considère que les choses et/ou les hommes peuvent être appréhendés en fonction d’une « nature », d’un « fond » permanent, qui ne change pas, une identité « fixe » en quelque sorte. L’essence constitue l’ensemble des éléments constitutifs d’une chose. Socrate est un être humain : son essence correspond à son humanité.

L’existentialisme est une thèse qui dit en bref que l’homme n’est jamais vraiment « quelque chose », mais se construit au fur et à mesure de ses actes. C’est le fameux « l’existence précède l’essence » de Sartre (notre action humaine précède « qui nous sommes » : nous nous définissons au fur et à mesure de nos actes). Cela voudrait dire que l’on peut toujours changer, selon sa volonté : l’homme se fait lui-même.

Cette thèse est inspirée par la lecture de l’œuvre de Martin Heidegger, dont l’une des forces est de penser l’être humain dans sa dimension temporelle (l’être humain est « être-vers-la-mort » / « être-pour-la-mort »).

La différence entre la puissance (le potentiel) et l’actualisation (l’acte) (Aristote) peut permettre de comprendre l’existentialisme. Selon la vision existentialiste, on n’est pas « intelligent » ou « bête », « bon » ou « mauvais » une fois pour toutes, mais on exerce ou non des facultés, en situation. Nous en avons le potentiel, mais nous ne l’actualisons pas nécessairement : nous ne sommes pas entièrement prédéterminés à être bons ou mauvais (ce qui est un corollaire de notre finitude), mais nous pouvons choisir de poser des actes qui nous définissent par la suite. Pour Sartre, l’action humaine est contingente, c’est-à-dire pure indétermination : elle a tous les potentiels, en quelque sorte.

Un penseur comme Sartre mérite d’être tempéré / nuancé, mais l’idée est que nous possédons une « part de nous » que nous pouvons changer, qui n’est pas défini une fois pour toutes. Plus spécifiquement, pour Sartre, notre identité n’est pas définie à l’avance, elle dépend de nos choix, des actes que nous posons.

Existentialisme et liberté (Sartre, Arendt, Jonas, Ricœur)

Aux origines de l’existentialisme, on trouve notamment la distinction entre être et étant (Heidegger) : la science parle des étants particuliers (par exemple, l’homme), c’est-à-dire de tout ce qui est, mais pas de l’être en tant que tel. Il s’agit de questionner l’existence, le devenir, et non seulement les choses qui existent. En considérant que l’être humain est « être-pour-la-mort », la philosophie d’Heidegger analyse l’existentialité.

Lecteur d’Heidegger, Sartre parle de contingence de l’action humaine. Pour lui, les actions humaines sont contingentes. Cela signifie qu’elles sont tout à fait indéterminées : elles peuvent être n’importe quoi. L’action d’une personne à un moment donné aurait tout aussi bien pu ne pas avoir lieu, être tout à fait différente.

Si l’on suit le raisonnement de Sartre, cela veut dire que l’être humain est pure indétermination au niveau de ses actes. Il est « tout » en puissance, et ne peut donc être réifié, « étiqueté ». Il n’y a qu’à sa mort qu’un « inventaire » des actes d’une personne peut être fait, car vivante, elle pourrait toujours choisir d’être autre.

Hannah Arendt explore quant à elle le volet sombre de l’existentialisme, lorsqu’elle développe la thèse de la banalité du mal. L’auteure pointe ce que nous pouvons désigner comme la « finitude humaine » : l’être humain le plus banal peut se rendre responsable des pires atrocités, et ce sans nécessairement avoir ni motif ni haine.

Face à ce danger, pour Arendt, il est possible de développer une sorte d’intelligence éthique, une habitude à utiliser son jugement moral.

> Quelques compléments concernant le concept de « banalité du mal » chez Arendt

> Lire aussi : Faut-il « en finir » avec Arendt ? (2020)

Ricœur, enfin, envisage une liberté « située », entre les déterminismes (nécessités) et la liberté « absolue » que dépeint Sartre. Ricœur mentionne des éléments « extérieurs » à la volonté qui peuvent avoir un impact sur elle : le motif (un appétit, une passion à décider), la motion (un réflexe, une émotion, une habitude…) ou encore le consentement. Ce dernier est conditionné premièrement par le caractère, qui n’est pas tant une nécessité totale qui prédétermine absolument les actes qu’une propension, une limite de la liberté, mais face à laquelle « tout est possible, mais d’une façon bornée, étroite » (. Deuxièmement, il y a l’inconscient. Reconnaitre l’existence de l’inconscient ne nie pas la faculté humaine à opérer des choix conscients, mais montre que l’être humain n’est pas toujours « maître de soi ». C’est la raison pour laquelle Freud parle d’humiliation pour l’homme. Troisièmement, il y a la vie. L’humain est un être temporel, et sa naissance et sa mort sont deux nécessités. Pour Ricœur, la mort permet de donner sens à la vie. Le consentement, c’est le choix d’assumer ses propres limites, de dire « oui » à ces formes de nécessité.

Libertés, pouvoir(s) et obéissance

Règles, normes et droits de l’homme

La morale de Kant effectue un lien profond entre la liberté individuelle et la question des normes, lois et règles (. Sa morale est régulièrement caractérisée d’une morale du respect.

Une formulation possible de l’impératif catégorique kantien est la suivante : « agis de telle sorte que tu puisses vouloir que la maxime de ton action soit érigée en une loi universelle ». C’est une morale de l’intention (la volonté). Elle peut être qualifiée de déontologisme : la valeur d’un acte ne se mesure aucunement à ses conséquences : il est bon ou mauvais en soi. L’humanité en chacun des hommes est une fin en soi, et non un moyen en vue d’une fin extérieure. La finalité de l’action morale est la moralité elle-même.

Une des limites de la philosophie de Kant est la difficulté de trouver des exemples concrets d’applications du quotidien. Il se garde lui-même de multiplier les illustrations. Il s’agit d’ailleurs du principe qui guide l’action et non de l’action elle-même.

Des liens peuvent cependant être effectués avec les droits de l’homme : ceux-ci prétendent à l’universalité, c’est-à-dire qu’ils s’appliquent à tous les hommes sans exceptions. Ils sont des lois fondamentales, dont la logique repose qui plus est sur la notion de respect.

Les questions de règles et de liberté appellent également celle de l’obéissance.

- A quoi est-ce que j’obéis quand j’agis ?

- Pourquoi est-ce que j’obéis à telle ou telle « règle » ?

- A quoi est-ce que j’obéis quand je désobéis ?

Emancipation versus aliénation (cf. infra)

L’émancipation est l’« action de (se) libérer, de (s’)affranchir d’un état de dépendance ; état qui en résulte ».

L’aliénation (en philosophie) fait référence à la « privation de libertés, de droits humains essentiels éprouvée par une personne ou un groupe social sous la pression de facteurs permanents (Hegel) ou historiques (Marx) qui l’asservissent ». Par extension, il s’agit de « toute limitation ou tout conditionnement objectivement imposés à l’individu par le fonctionnement actuel de la société, et éprouvés comme une atteinte révoltante aux droits humains fondamentaux ».

Pouvoir et démocratie

Nous proposons un focus sur les notions de pouvoir(s) et contre-pouvoir(s) : un système « non-totalitaire » se caractériserait moins par « le pouvoir au peuple » (voire le vote universel) que par une répartition équilibrée ou équitable du ou des pouvoirs. Cette idée d’éviter une trop forte concentration du pouvoir trouve pour corollaire de donner du pouvoir (de la liberté) aux citoyens (dans l’espace public).

Sur la question de la répartition du (ou des) pouvoir(s), cf. Locke et Montesquieu.

En découlent des concepts comme l’égalité [des chances] (équité, cf. John Rawls) et la démocratisation entendue en quelque sorte comme « mise à disposition » des ressources permettant une sorte d’exercice du pouvoir.

Pour Rawls, critique des philosophies utilitaristes, la justice (tout comme la liberté) représente un droit fondamental : on ne peut instrumentaliser une partie des individus pour le « bien commun ».

Il part de l’idée que si les individus ne peuvent pas connaître leur position actuelle ou future dans un système donné (voile d’ignorance), alors ils vont tâcher de définir un système qui maximise les chances des « moins bien lotis » du système : le législateur « idéal » de Rawls doit donc définir des principes qui sont les plus favorables (ou les moins défavorables) à ceux qui sont les plus désavantagés.

En guise de prolongement, on peut également interroger les éthiques normatives comme étant des systèmes hiérarchisés de valeurs et de vertus : quelles sont les vertus qui sont désignées comme importantes ou non dans ce système ?

Peut-on « bien » agir ? Si oui, comment ?

Peut-on faire qu’il y ait plus de « bien » ? Nos actions ont-elles un impact sur le monde ?

Relativisme et dogmatisme en morale

Cf. ces concepts dans Questions d’épistémologie.

Nihilisme

« En philosophie : doctrine selon laquelle rien n’existe au sens absolu ; négation de toute réalité substantielle, de toute croyance […] En morale : négation des valeurs morales et sociales ainsi que de leur hiérarchie ».

Optimisme et pessimisme

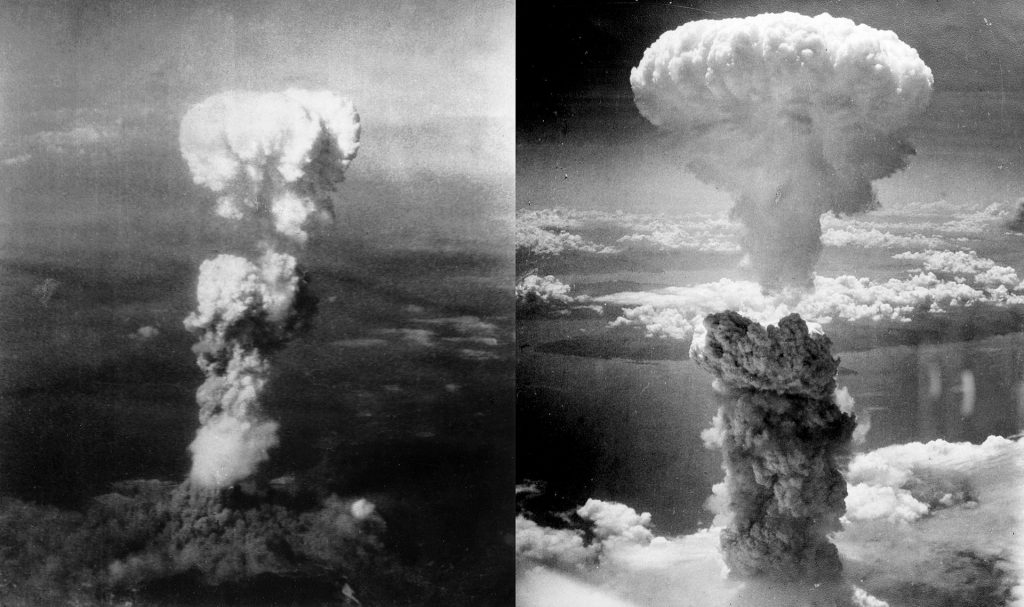

Déterminisme, liberté et rapport au « mal » (guerres, destruction, etc.) : l’humanité a-t-elle le choix ?

- Si oui, il y a de quoi être pessimiste : l’humanité pourrait choisir qu’il en soit autrement, or elle ne le fait pas. De tous temps, il y a eu des guerres, de la souffrance, de la destruction, etc.

- Si non, il y a de quoi être pessimiste également : l’humain serait mauvais par nature, par son essence, conditionné au mal. Il n’aurait pas le choix ; c’est sa destinée, en quelque sorte.

Le pessimisme en morale pourrait se traduire par la question « à quoi bon ? ». Pour Schopenhauer, la volonté et le désir de transcender notre condition se traduit soit par l’échec et les frustrations (notre condition humaine est marquée de finitude, d’un manque), soit par l’ennui (lorsque l’on parvient à un objectif, que le désir est assouvi). Le bonheur, pour lui, n’est au mieux que l’absence de souffrance.

Selon cette posture, l’être humain serait quoi qu’il arrive « irrécupérable » : s’il se choisit, il est tellement nul qu’il se choisit mal. Et s’il n’a pas la capacité de se choisir lui-même, alors cela n’a aucun sens de vouloir qu’il en soit autrement. Il n’y a pas de progrès de l’humanité.

Cette question est liée à la tension entre existentialisme et essentialisme (cf. Doctrines et courants en philosophie morale) : y a-t-il des individus fondamentalement « mauvais », ou « irrécupérables » ? Existe-t-il des « monstres » ? Si oui, où est la frontière entre l’humain et le monstre ? Que faire avec ceux-ci ? Et dans le cas contraire, comment agir ? Quels sont les impacts de ce questionnement ?

Une certaine forme d’optimisme peut être réhabilitée. En effet, il serait sans doute fallacieux de n’envisager l’action humaine dans son ensemble qu’en fonction des destructions, souffrances et guerres qu’elle engendre. L’optimisme peut se traduire dans une croyance, un pari dans l’être humain : la volonté de transcendance peut parvenir à du positif.

- Pour un seul « petit mieux » possible, cela ne vaut-il pas le coup d’essayer ?

- Tout a déjà été dit, mais certaines choses doivent sans cesse être répétées.

Une posture optimiste en pédagogie renvoie au « pari d’éducabilité » (cf. Exemples de présupposés moraux dans des pratiques éducatives) : il s’agit de la croyance dans le fait que l’éducation sert à quelque chose et que chaque apprenant peut être éduqué.

« Déontologisme » et « conséquentialisme »

Le déontologisme et le conséquentialisme représentent deux manières d’évaluer une action morale.

Déontologisme : le jugement de la moralité d’une action se fait en fonction de devoirs, obligations ou interdits moraux. Cette action est intrinsèquement bonne ou mauvaise selon qu’elle correspond ou non à des lois ou devoirs (exemples : « ne pas tuer », « ne pas mentir ». Tuer ou mentir est mauvais en toutes circonstances. Cf. la philosophie morale de Kant, notion de « respect »).

Un acte bon est un acte bon « en soi », par définition (voir aussi la notion de désintéressement).

Conséquentialisme : le jugement de la moralité d’une action se fait en fonction des conséquences de cette action (ici, mentir pourrait être justifié par le fait de préserver une personne, de ne pas l’inquiéter… Cf. également la notion d’utilitarisme, ci-dessous).

Un acte bon est un acte qui a de bonnes conséquences.

Nihilisme, déontologisme et conséquentialisme en morale

Voir aussi :

- Ethique de la vertu (Wikipédia) (Virtue Ethis (Plato.Stanford.Edu))

- Dilemmes moraux et expériences de pensée en philosophie morale : tueriez-vous un homme pour en sauver cinq ? (2019)

- Vertus, déontologisme et conséquentialisme : les 3 voies de la philosophie morale (2020)

- Ruwen Ogien : paniques morales et éthique minimale (2022)

Utilitarisme, hédonisme, épicurisme

Pour Aristote, s’il y a une envie commune à tous les êtres humains, c’est celle d’être heureux (eudémonisme). Pour lui, l’éthique est donc à lier à cette question fondamentale du bonheur. Les philosophes antiques liaient le bonheur à la vertu : ceux qui menaient une vie vertueuse pouvaient ainsi prétendre au bonheur.

L’éthique dite « des vertus » est d’ailleurs souvent présentée comme la « troisième voie » de la philosophie morale, en supplément donc des approches déontologiste et conséquentialiste. L’éthique des vertus met l’accent sur la réalisation de soi individuelle, sur l’accomplissement à travers des qualités essentielles telles que le courage, le bon caractère, et non à travers le respect de principes universels ou pour le bien du plus grand nombre.

A ce sujet, lire notamment :

- CANTO-SPERBER, M., OGIEN, R., La philosophie morale, Paris : PUF, 2006.

- OGIEN, R., L’influence de l’odeur des croissants chauds sur la bonté humaine, Paris : Grasset, 2011.

Ethique des vertus, déontologisme et conséquentialisme

D’autres conceptions ont succédé à cette éthique des vertus. De manière générale, le bonheur est tantôt défini d’un point de vue plutôt subjectiviste (le bonheur dépend du sentiment de l’individu, et donc de son propre rapport aux choses), tantôt d’un point de vue plutôt objectiviste (le bonheur dépend d’états de fait qui procurent objectivement de la joie, telle qu’un observateur extérieur pourrait en juger). Ainsi, certains modes de vie contemporains vont mettre l’accent sur des « critères d’accomplissement » (avoir une vie heureuse correspond à concrétiser des projets de vie, par exemple), tandis que d’autres vont mettre le focus sur des dispositions d’esprit (être heureux, c’est accueillir les aléas de la vie avec bienveillance, par exemple).

Si le bonheur est abstrait et difficile à délimiter, des philosophes comme Epicure (épicurisme) ou Aristippe (hédonisme) parlent quant à eux davantage des plaisirs, palpables et concrets. Souvent mal interprétés, ces courants sont à l’origine plutôt modérés : ils ne cherchent pas le plaisir à tout prix, dans une course individualiste effrénée (à laquelle on oppose l’ascétisme), mais préconisent le fait de « goûter l’instant » sans se laisser atteindre par les tracas extérieurs, en quelque sorte (cf. la notion d’ataraxie).

Certains philosophes postérieurs comme Descartes inviteront à considérer l’idée suivante : plutôt que vouloir changer le réel, ne vaut-il pas parfois mieux s’en satisfaire ? Pour lui, le bonheur est de l’ordre du contentement, de la satisfaction de sa situation.

L’utilitarisme (Mill, Bentham) est la doctrine qui tâche de mettre la question des biens et des maux particuliers (plaisirs, souffrances) dans une perspective collective. Il s’agit de tenter de quantifier ceux-ci de manière à minimiser les peines et souffrances, tout en maximisant les plaisirs et joies. Une souffrance individuelle peut par conséquent être justifiée en regard du « mieux-être » collectif qu’elle est supposée susciter (torture, peine de mort ou emprisonnement répondent en partie à cette logique).

Quelques compléments concernant le concept de « banalité du mal » chez Arendt

Je retranscris ici des extraits d’un échange avec Baptiste Campion.

Pour Baptiste Campion, « en très résumé, son idée de « banalité du mal » est fondamentale, très importante pour interroger la barbarie dans nos sociétés (dites) civilisées: elle met le doigt sur un truc très important, que tu mets en exergue, à savoir qu’il serait erroné de penser que ces atrocités sont le produit de monstres (l’idée facile que puisque ce sont des monstres, il n’y a rien à comprendre, c’est leur nature, ce qui évite de s’interroger soi-même).

Par contre, là où la thèse de Arendt pose problème, c’est quand on regarde son origine et ce qui la sous-tend: le procès Eichmann.

Elle a élaboré son bouquin au départ de la petite partie du procès à laquelle elle a assisté. [Or] Eichmann, c’est le contraire même de sa thèse, sauf qu’elle ne l’a pas vu (ou n’a pas voulu le voir, ou a été convaincue par sa défense, qui a effectivement plaidé ça, et a brodé autour à la recherche d’une explication à ce fait… faux).

Eichmann, c’est tout sauf le travailleur normal qui se contente d’obéir aux ordres sans se poser de questions et qui se retrouverait criminel par un petit bout de la chaîne sans conséquence, presqu’à son insu.

Eichmann était l’adjoint de Reinhard Heydrich, lui-même numéro 2 du RSHA (donc, pour faire simple, de la SS), spécialement pour les « Affaires Juives ». Il a participé à toutes les réunions d’organisation et de planification du génocide (jusqu’à 1942, lorsque Heydrich est assassiné par des agents tchécoslovaques du SOE), il a participé à la fameuse « conférence de Wannsee » dont il a lui-même rédigé le procès-verbal qui a permis (entre autres choses) les condamnations pour crimes contre l’Humanité à Nuremberg et ailleurs.

Eichmann a un profil de petit fonctionnaire docile (il ne paie pas de mine), mais il est au cœur de l’entreprise génocidaire nazie : il est sans doute un des responsable qui en avait la vision la plus complète ».

Je réponds ceci : « Si je te comprends bien, ça rejoint une critique communément adressée à Arendt, entre autres sur le « manque d’intelligence » qu’elle attribue à Eichmann, notamment lorsqu’elle le qualifie de « médiocre ». Elle refuse de voir en lui un idéologue nazi et le voit plutôt comme un pleutre. Elle dit qu’il n’est pas intelligent, qu’il incarne en quelque sorte le « vide de la pensée ». Comme si ce n’était qu’un idiot qui ne sait pas du tout réfléchir. En ce sens, les faits semblent donner tort à Arendt : il a bel et bien pris des décisions froidement réfléchies, calculées, organisées, et ce de son propre chef.

Là où personnellement je donnerais raison à Arendt – et bien que je sois d’accord avec toi concernant les limites de l’application de sa thèse qu’elle a vraisemblablement forgé dans un biais de confirmation lors de ce procès -, c’est qu’Arendt opère en filigranes une distinction entre une intelligence « cognitive » (savoir calculer, être « stratège », pouvoir arriver à ses fins par des tactiques, ce que sait faire Eichmann) et une intelligence « morale » (pouvoir poser des actes authentiquement / réflexivement moraux, des actes courageux).

En ce sens, ce que tu soulèves – très justement – ne remet pas en cause totalement l’application de la thèse de la banalité du mal à Eichmann, et ce même si on conçoit bien qu’elle s’applique moins bien à lui qu’à des individus qui auraient été effectivement davantage dans une posture de « suiveurs ».

En forçant le trait en se disant qu’Eichmann était dans un rôle particulier qui n’a pas favorisé sa « prise de recul moral », ça colle même plutôt fort bien : Eichmann est un « médiocre » qui s’est retrouvé en position-clé et a agi en n’exerçant pas son intelligence morale. De sorte qu’un être humain « banal », dans la position d’Eichmann, et ce sans être un diable, pourrait se conduire comme Eichmann en « mettant en veilleuse » son jugement moral… Pour moi, ça se tient ».

Baptiste Campion ajoute : « Eichmann n’a rien à voir avec ce qu’a pensé Arendt, et le procès comme l’historiographie l’ont montré.

Jusque 1942 par son poste auprès d’Heydrich, mais aussi ensuite, comme « logisticien de la shoah » (comme l’ont appelé certains historiens), c’est lui qui définit les procédures pour déporter le plus de gens possibles en un minimum de temps avec un minimum de moyens, pour rationaliser les arrestations et les convois, qui arbitre entre les tendances contraires au RSHA, certains voulant arrêter les Juifs partout en même temps, d’autres pays par pays.

C’est également lui qui s’acharne dans la déportation des Juifs de Hongrie alors que le haut commandement allemand retire des moyens pour les réallouer à la lutte contre les Soviétiques, et qui pour cela outrepasse les ordres de sa propre hiérarchie pour continuer à déporter alors que personne n’y croit plus.

Eichmann est un authentique Nazi, pas brutal et bestial comme Kaltenbrunner par exemple, mais c’est un adhérent rationnel à l’idéologie et il met en place tout son génie organisationnel et bureaucratique pour faire avancer le génocide.

Par contre, et là on peut rejoindre Arendt, en partie sans haine: il s’intéresse à la culture juive, a appris l’Hébreu, s’est rendu en Palestine mandataire, mais tout en étant convaincu de la nécessité de liquider les Juifs d’Europe.

Donc, pour revenir à Arendt, je dirais qu’elle a une intuition intellectuelle fulgurante qui donne un cadre pour penser le rapport à la monstruosité et le problème du jugement moral, mais cette intuition géniale repose sur du sable quand on la confronte à l’historiographie parce qu’en fait ça ne marche pas avec la plupart des hauts responsables nazis (au-delà d’Eichmann, qui est pourtant considéré, sans doute pour des raisons d’apparence physique, comme l’incarnation de cette idée de banalité du mal).

Il y a un hiatus gênant entre la réflexion morale et philosophique et ce que nous dit l’historiographie, et c’est à mes yeux problématique face, par exemple, à des discours négationnistes (la thèse philosophique la plus connue sur la banalité du mal repose sur une lecture contredisant les faits historiques).

Cela pose aussi problème parce qui, vu que ça s’applique mal aux chefs nazis, cela revient-il à crédibiliser la thèse des monstres ?

En fait, la thèse de Arendt est surtout intéressante pour questionner ce pour quoi elle ne l’a pas élaborée: non les responsables ou les acteurs plus ou moins directs du génocide, mais les autres, les gens « normaux ». Là, il y a un réel intérêt à se référer à elle, à condition d’oublier le cadre historique.

Donc, pour conclure, ma réticence ne signifie évidemment pas qu’il ne faille pas utiliser Arendt pour interroger le Mal, avec un grand M, mais cela ne suffit pas: sa thèse doit elle-même être contextualisée et mise en perspective, et l’appel à l’historiographie est indispensable pour comprendre les ressorts du génocide. Arendt est un bon outil de questionnement individuel (le célèbre « qu’aurais-je fait à leur place? »), mais un assez mauvais outil d’explication des événements historiques.

Par exemple, et je finis là-dessus, je trouve Arendt plus intéressante pour nous questionner, aujourd’hui, par exemple sur l’indifférence tranquille avec laquelle on enferme des mineurs ou laisse se noyer des réfugiés (il y a une vraie portée politique dans sa thèse) que pour expliquer quoi que ce soit du nazisme (dont elle a, pourtant, souffert) ».

Je commente ceci : « Je te rejoins disons à 90%. Je pense pour ma part au contraire que ce que dit Arendt d’Eichmann, bien que ce soit une construction a posteriori, ne soit pas de l’ordre du « faux », et ce en te rejoignant en même temps sur la nécessaire confrontation aux données historiographiques.

Dans quelle mesure dis-je cela ? C’est dans la mesure où l’on prend cette thèse pour ce qu’elle est, à savoir (1) un parti pris philosophique (2) qui ne nie pas qu’une personne « banale » puisse commettre sciemment des actes atroces, et même les organiser avec rigueur.

A mon sens, Arendt ne nie pas l’implication d’Eichmann en tant qu’individu conscient et responsable de ses actes, mais elle met en évidence sa « finitude humaine », autrement dit l’indétermination morale de cet individu. Dit différemment encore : Eichmann était « humain, rien qu’humain, ni plus ni moins ». L’un des enjeux de cette thèse était de sortir justement d’un mode de pensée essentialiste hiérarchisant des « surhumains » et des « sous-humains » (des diables, des rebuts de la société…).

Sa thèse, notamment dans le film à son sujet, est souvent caricaturée, comme si elle se résumait à « Eichmann est un simplet pas bien méchant qui a oublié de réfléchir ». Cela déresponsabiliserait effectivement un homme qui s’est de fait rendu responsable d’actes atroces, et ce de manière bien plus directe que ce que certains récits peuvent laisser entendre.

L’argumentation d’Arendt est elle-même bancale par endroits, mais en gros, je crois qu’on peut continuer avec Arendt à considérer qu’Eichmann est un « humain banal », « médiocre », au contraire d’un « héros » – un héros sur le plan moral s’entend. Tout comme un Donald Trump ou un Kim Jong Un ne sont bel et bien au final « que des hommes ». Alors bien sûr il y a la question des motifs, des idéologies, de la haine, qu’Arendt évacue… Mais en soi, ce n’est pas parce qu’Eichmann était davantage décisionnaire que ce qu’elle a pu le voir ou que ce qu’on vulgarise de sa thèse que celle-ci n’est pas totalement pertinente y compris pour de tels personnages.

Pour moi, sa force c’est aussi de dire, et ce dans la même mouvance que des thèses désormais tout aussi controversées de la psycho sociale (Milgram, Stanford, etc.) que des êtres humains « normaux » mis dans des rôles / des normes / des systèmes / … peuvent se comporter en monstres… Et le « haut grade » d’Eichmann ne change rien à sa « finitude humaine » essentielle.

Je pense que son niveau d’implication et son propre zèle ne contredisent pas la thèse de la banalité du mal, même si on est bien d’accord que ça la « balise ».

Du reste, je suis parfaitement d’accord, je le redis, sur la rigueur et la prudence avec lesquelles traiter cette thèse philosophique, notamment en regard des faits historiques. Et du point de vue philosophique, on peut se poser les questions suivantes : quid des « psychopathes » ? Une telle thèse peut-elle s’appliquer à Hitler, à Dutroux ou à un hutois qui torture un jeune pair souffrant de handicap ? Il est certain qu’il y a des « cas-limites » à une telle vision philosophique, et qu’il est important de la confronter à la réalité et à ses enjeux… »

Baptiste Campion complète : « Ce qui est « amusant », c’est qu’Eichmann a aussi des côtés très humains, à côté desquels passe totalement Arendt. Par exemple, pourquoi s’acharne-t-il tant à continuer la déportation des Juifs de Hongrie en octobre 1944 alors que Himmler a en personne ordonné la fin des déportations ?

Parmi les différentes raisons mises en avant par les historiens (idéologiques, politiques, etc.), il y en a une qui se rapproche totalement de cette idée de banalité du mal: si on cesse les déportations, les SS qui sont en charge du génocide sont pour la plupart reversés dans la Waffen-SS, c’est-à-dire envoyés au combat.

Or Eichmann a une trouille bleue à l’idée de se retrouver au combat, à plus forte raison parce qu’il n’est plus si jeune (il va avoir 40 ans) et pas vraiment baraqué (son physique de petit fonctionnaire gris) et sait que les Soviétiques l’exécuteront sur place, et la poursuite de l’extermination des Juifs devient pour lui une nécessité pour préserver son rôle au RSHA et éviter ce transfert ! »

Commentaire de Fabiano Bortolotti

En effet, l’émancipation est un gain en liberté, par opposé à l’aliénation, nous sommes d’accord.

Des trois éthiques, c’est celle de la vertu que je trouve la plus intéressante, j’eus été curieux de t’entendre à ce sujet…

Là où nous divergeons c’est que je pense que s’imposer des règles, (ce qui est flagrant dans le déontologisme mais aussi quand on y réfléchit dans le conséquentialisme) réduit nos libertés.

Nombre de traditions (philosophiques, spirituelles, religieuses…) s’accordent à dire qu’il faut être dans l’instant présent.

Or il me semble que dans une situation X, le déontologiste sort du présent pour se référer au passé. Il agit selon des règles qu’il s’est fixées dans le passé. Depuis il a changé et le monde aussi. Avec l’expérience acquise depuis lors il a peut-être changé d’avis et le monde sur lequel s’appuyait se réflexion menant aux règles n’est plus le même.

Le conséquentialiste lui sort du présent pour se référer au futur. Aux futures conséquences des ses actes. Or, il n’a pas une boule de cristal et qui plus est il lui reste à déterminer, à juger du caractère bon ou mauvais des dites conséquences.

Je pense que la liberté va de pair avec la conscience. Plus on est conscient, plus on est libre. Libre de faire des choix consciemment…

Or je vois tant dans le déontologisme que dans le conséquentialisme un risque manifeste de « se donner bonne conscience » plutôt que d’agir, de décider, de choisir, « en âme et conscience » à l’instant présent pour utiliser une expression bien connue.

Kant ne mentirait pas à un SS et la bombe A a été lâchée pour, nous dit-on, éviter que la guerre se prolonge.

Je terminerai en disant qu’à mon avis le bien et le mal sont hors d’atteinte de la raison et donc de la philosophie. Je me souviens de Monsieur Phi sur sa chaîne YouTube disant qu’en philosophie morale on fini toujours par arriver dans des sables mouvants, à une sorte de malaise où rien n’est sûr.

Enfin, je me permet de partager cette vidéo dans laquelle il est dit que « tant que l’individu ne s’enferme pas dans quelque chose, c’est le bien. A partir du moment où il commence à s’enfermer, c’est le mal » (évidement c’est hors contexte, ce qui précède la citation vaut le coup d’être entendu).

Je partage le point de vue de Satprem, s’enfermer (dans des règles) c’est le mal. C’est une aliénation qui nuit à la spontanéité et à l’authenticité…

Hello Fabiano, merci pour ton commentaire argumenté !

Je ne mesure pas encore bien tout le poids de ton raisonnement relatif au rapport entre règles et liberté. Je dois décanter tout cela. Tout ce que je peux dire en l’état actuel des choses est que la liberté comme autonomie renvoie à mon sens juste au choix conscient, et que ce choix est tributaire d’alternatives… C’est juste pour distinguer la liberté au sens philo d’une liberté qui se définirait uniquement par la négative, comme « je suis libre quand je désobéis », ce qui est plus complexe en soi…

Concernant la morale des vertus, en fait, c’est celle que je connais le moins, et contrairement à toi, celle qui me parle le moins, mais en effet elle semble correspondre à ce que tu dis : un jugement spécifique dans l’instant, au cas par cas.

J’y vois deux inconvénients, qui rejoignent d’ailleurs deux de tes raisonnements :

1- Qui peut définir ce qu’est une vertu en amont ? En fonction de quels critères ? (Question subsidiaire : si c’est une affaire individuelle, dans l’instant, est-on dans une forme de subjectivisme qui pourrait flirter avec du relativisme ?).

2- Elle peut comporter une forme d’essentialisme en mettant le focus non plus tant sur les comportements que sur les personnes

Concernant le déontologisme et le conséquentialisme : ce que tu dis sur le déontologisme rejoint des critiques classiques envers ce courant. En revanche, sur le conséquentialisme, tu prends par exemple le cas de la bombe atomique, et de ce fait en gros tu pointes davantage à mon sens une mauvaise utilisation du conséquentialisme qu’une remise en cause du conséquentialisme. De même, étant donné que ce sont aussi des « outils d’évaluation », il ne s’agit pas uniquement de « se donner bonne conscience », à mon avis… On peut évaluer un acte a posteriori en fonction de ses conséquences, par exemple, comme tu le fais implicitement (j’interprète) en mentionnant la bombe A : est-ce que la fin justifiait de tels moyens ? A contrario, dire que « le bien et le mal sont hors d’atteinte de la raison et donc de la philosophie », cela signifie-t-il de rejeter tout critère d’évaluation morale ?

Aussi, lorsque tu m’as présenté le satanisme, perso j’y ai trouvé une forme de conséquentialisme : finalement, au lieu de prendre comme critère la maximisation du plaisir et la minimisation des peines à l’échelle collective (utilitarisme), il y a une valorisation du plaisir individuel, soient des conséquences agréables/désagréables pour soi-même « quels qu’en soient les prix » (la fin justifiant les moyens).

Alors en effet, je crois comme toi que ces grands courants se heurtent tous à un moment donné à la complexité du réel. Après, je les vois juste comme des « phares » qui sont autant de moyens d’éclairer la réalité, et justement peut-être de donner de la conscience sur ce sur quoi nous fondons nos choix moraux.

Pour terminer, je vais prendre le temps d’écouter la vidéo et te remercie déjà de me l’avoir partagée, je ne connaissais pas. En attendant, je ne crois pas non plus (à titre personnel) que la liberté soit synonyme d’enfermement (dans des règles)… Juste affaire de choix reposant sur différents critères (pas toujours rationnels ni conscients) dans un horizon de possibles plus ou moins ouvert.